| Homo

Magi - Teambeitrag Raumfahrt, Sex und Rituale Eine Buch-Rezension |

|

|||

|

Raumfahrt, Sex & Rituale.

Die okkulte Welt des Jack Parsons. Originaltitel: "Sex and Rockets" Verfasst von John Carter. Mit

einer Einführung von Robert Anton Wilson. Übersetzung: Silke Ecks. Lektorat: Frank Cebulla Hadit Verlag (2003), 292 Seiten,

24,95 Euro, ISBN 3-9808560-1-1 Parsons war von allem ein wenig

– Magier, Raketentechniker, Science Fiction Fan, Liberaler, Dichter,

Sex Maniac. Er war eine Kerze, die an beiden Enden brennt – schnell

und heftig, doch eines Tages verbrannte er. Zuerst eine Klarstellung: Dies ist ein wichtiges Buch, weil es Geschehnisse aufzeichnet, die in den Jahren um den 2. Weltkrieg herum passiert sind – nicht gerade die bestdokumentierteste Phase der Geschichte der Magie oder der Science Fiction. Und Parsons befand sich in einer Zeit, in der sich viel bewegt hat, in einem Nexus – er traf viele Menschen, die wiederum viele andere Menschen trafen, die alle berühmt oder zumindest berüchtigt wurden. Aber eben weil dieses Buch so wichtig ist, ist es notwendig, dass man auf die Fehler hinweist, die es enthält, aber auch die Stärken lobt, die es hat. Die Aufmachung des Buches ist

sehr gut: roter, fester Einband mit einer guten Grafik. Das Buch besitzt

einen Anhang mit sehr guten Fotos, die auch erstklassig beschriftet

sind. Die im englischen Original reproduzierten Artikel werden im Anhang

übersetzt, so dass Englischkenntnisse nicht zwingend notwendig sind.

Alleine schon vom Äußeren und der Aufmachung her ist dieses Buch eine

Pracht, die man sich gerne ins Regal stellt. Nur das „Literatur und

Quellenverzeichnis“ ist ärgerlich, da es leider nicht durchgängig in

der richtigen alphabetischen Reihenfolge ist. Wilsons Vorwort „Ein Wunder

lebte unter uns“ skizziert kurz Parsons Leben – wobei er natürlich

darauf hinweisen muss, dass Parsons Geburt am selben Tag eintrat, an dem

auch – laut dem Gründer der Zeugen Jehovas – die Apokalypse

beginnen würde. Wilson hat einen angenehmen Stil, der immer wieder

zwischen Ironie und Zen zu schwanken scheint. Das Vorwort Carters ist schon

verwirrender. Die einleitenden Sätze lauten: „»Wie soll ich

schreiben von dem Mysterium und dem Schrecken, dem Wunder, dem Mitleid

und dem Gleißen des siebenfachen Sterns, das Babalon ist?« Ich werde

von dem tragischen Leben ihres hingegebensten Jüngers und geliebten

Sohnes erzählen – ihr bekannt als Frater Belarion und der Welt der

Menschen als Jack Parsons.“[1] Das erste Kapitel namens „Die

frühen Jahre: 1914 – 1936“ schildert Parsons Kindheit und Jugend,

das Milieu, aus dem er stammt. Dazu kommen seine frühe Faszination mit

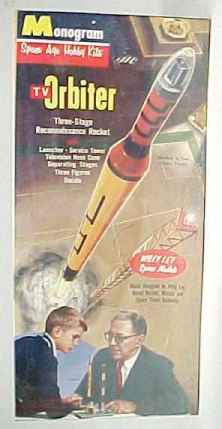

Raumschiffen, sein Interesse an Physik und Chemie. Parsons scheint von

zwei Energien getrieben: Der Suche nach dem Vater und der Suche nach den

anderen Räumen, die jenseits den Grenzen der Erde liegen. Die nächste Phase seines Lebens

(„Parsons am Caltech: 1936 – 1939“) schildert seine Arbeit als

Raketenpionier. Interessant ist, mit welchem Enthusiasmus, aber auch mit

welcher Blauäugigkeit (zumindest von unserer heutigen Sicht aus) die

Raketen-Experimente unternommen wurde. Raumfahrt war damals noch keine

ernstzunehmende wissenschaftliche Idee, sondern der Traum einiger

Spinner und Idealisten, die erst einmal versuchen mussten, mit Raketen

die oberen Schichten der Atmosphäre zu erreichen. Vom Weltraum war nur

zu träumen ... Um die Hintergründe seiner magischen Arbeit zu schildern, wird in Kapitel drei „Eine kurze Geschichte des OTO“ geboten.

„Parsons Doppelleben: 1940 –

1942“ schildert sowohl seine Arbeit an den Raketen (an dieser Stelle

findet sich ein toller Artikel aus „Popular Mechanics“ über die

Arbeit seiner Gruppe), als auch sein Interesse an Magie und Science

Fiction. Parsons trat in die Science Fiction-Ortsgruppe von Forrest J.

Ackermann ein.[2]

Dazu kommen Bekanntschaften mit Ray Bradbury, Robert A. Heinlein,

Anthony Boucher (der Parsons mit dem Roman „Rocket to the Morgue“

ein Denkmal gesetzt haben soll!) u.a. Die Jahre bis zum Ende des

Krieges schildert das Kapitel „Rückkehr in die South Orange Grove

Avenue: 1942 – 1945“. Parsons verstrickt sich tiefer in die Magie,

heiratet, seine Frau bekommt vom Logenmeister ein Kind, man lebt in

eigenartigen Lebensgemeinschaften und praktiziert Magie. 1945 stößt

ein nicht unbekannter Mensch zu der Gruppe: L. Ron Hubbard. Parsons war

inzwischen mit der jüngeren Schwester seiner Frau zusammen, diese war

aber auch Hubbards Geliebte (und verließ Parsons später wegen ihm). Crowley und Parsons verstanden

sich, obwohl sie sich nur durch Briefe kannten, harmonierten

miteinander. Das Kapitel „Eine Einführung in die henochische Magie“

arbeitet schön die Parallelen zwischen den Paaren Crowley-Parsons und

Dee-Kelley heraus. Wie auch schon der Darstellung

der Geschichte des OTO ist Carter in der Lage, komplizierte Zusammenhänge

verständlich zu beschreiben. Anderenfalls wäre ich auch in Kapitel 7

und 8 (über die Arbeit an der Beschwörung von Babalon) völlig

verloren gewesen. In dieser Beschreibung fällt die immense Menge von

Crowley-Zirkelschlüssen auf. (Fast) alle Dinge in der Magie Parsons‘

werden durch Crowley-Zitate belegt oder erklärt. Und wenn bei der

Mitschrift mal was nicht stimmt, dann liegt es nicht an der Magie:

„Dies könnte darauf hinweisen, dass die Aufzeichnungen in dieser

Hinsicht entstellt ist.“[3] Dies ist mir eine etwas zu

einfache Begründung. Die Beschreibung des Rituals ist

lang, fast zu lang, aber man kann so die Schritte nachvollziehen, die

Parsons gegangen ist, um sein Ziel zu erreichen: „Der Zweck der

Parsons’schen [sic] Babalon-Arbeit scheint die Geburt eines Kindes

gewesen zu sein – des Mondkindes – in das Babalon sich hineinverkörpern

sollte.“[4] „Parsons’ letzte Jahre: 1946

– 1952“ schildert das neunte Kapitel. Es kommt zum Bruch zwischen

Parsons und Hubbard, der mit Parsons Geld und Frau abhaut. Lapidar heißt

es dann weiter: „Hubbards Karriere mit Scientology ist in

verschiedenen Versionen gut belegt.“[5]

Hier wären ein paar Sätze mehr informativ gewesen. Parsons scheint mehr und mehr

die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Er gerät wegen geheimer

Papiere in Sicherheitsüberprüfungen, seine magische Arbeit ufert immer

mehr aus. Es kam wie es kommen musste: Alles strebt zur Katharsis und am

Ende stirbt Parsons im eigenen Haus an einer Explosion, die er wohl

selbst unvorsichtigerweise hervorgerufen hat (Kapitel zehn: „Tod und

Jenseits“). Er überlebt die Explosion, stirbt aber wenig später

(sein körperlicher Zustand war auch so, dass er sich wohl nicht gewünscht

hätte, noch weiter zu leben ...). Parsons Arbeit mit Babalon

hinterlässt Spuren. So gibt es mehr als einen, der Babalon mit dem

Auftreten der UFOs in Verbindung bringt. Und immer noch ist Parsons –

vielleicht gerade deswegen, weil er so früh und dramatisch gestorben

ist – ein Mythos, ein Rätsel, ein Enigma. Lustig zu lesen ist, wie

Hubbards Scientology später versuchte, auf die Schilderung der

Ereignisse einzuwirken. „Überzeugend“ beginnt der zitierte

Scientology-Text so: „Hubbard zerstörte schwarze Magie in Amerika

(...).“[6] Genau so habe ich mir das

vorgestellt. Hubbard ist (wie immer) an nichts schuld, arbeitet für die

Guten und hat alles allein gerettet. Das Buch endet mit einem

wunderschönen Satz: „John Parsons, selbsterklärter Antichrist, mag

nicht das Ende der Welt herbeigeführt haben, aber durch seine Beiträge

zu Wissenschaft und Forschung spielte er eine Rolle dabei, den Anfang

des Universums hervorzubringen.“[7] Noch einmal: Dies ist ein gutes

Buch und ich hatte viel Spaß daran, es zu lesen. Alle drei im

(deutschen) Titel genannten Felder werden abgearbeitet: Raumfahrt, Sex

und Rituale. Und es werden Zusammenhänge beleuchtet, die im Science

Fiction-Fandom zwar bekannt sind (wenn man sich mit dem Thema wirklich

beschäftigt), aber nicht diskutiert werden (wohl auch, weil kein Mensch

weiß, wo man darüber Informationen erhält). Trotzdem muss ich einiges an

Kritik an der Ausgabe loswerden. Zuerst sind da die Übersetzungsfehler.

Einige Stellen sind so übersetzt, dass man nicht versteht, was im

Original stehen könnte. Das sieht dann so aus: „Zu verschiedenen

Zeitpunkten während des Lebens dieser Männer waren Österreich und

Deutschland wiederholt ein Teil Preußens, damals eine bedeutende

westliche Großmacht.“[8]

Die beiden Männer waren Kellner (geb. 1851) und Reuß (geb. 1855).

Jetzt darf jeder seinen Geschichtsatlas rausholen und schauen, wann

Deutschland (oder Österreich) mal ein Teil Preußens war ... oder man

darf sich überlegen, was der Satz im Original heißen möge. In anderen Fällen bleiben im

Deutschen Sätze stehen, die einfach nur skurril klingen, wie „Die

JATOs waren ein Erfolg, und Parsons war der Gelobte.“[9] und „Der Kriegseintritt

stand bevor (Pearl Harbour lag nur einen Monat voraus) (...).“[10] Oder: „Im Versuch, sich die

Sache schönzufärben (...).“ Für diesen Halbsatz gibt es eine eigene

Fußnote: „wörtlich: (süße) Limonade aus (sauren) Zitronen zu

machen [A.d.Ü.]“[11]

Aha. Und auch der Artikel „L.A.’s Lust Cult“ wird in der Fußnote

brav mit „L.A.’s Lust-Kult [A.d.Ü.]“ übersetzt.[12]

Soweit hätte mein Englisch noch gereicht. Schön sind Sätze wie: „Mit

einigen Motorradfahrern zerstörte sie 1955 (...) den schwarzen Kasten

(...).“[13]

Waren die Motorradfahrer vielleicht im Original Biker und damit

Motorradrocker? Klingt doch gleich bedrohlicher. Der Buchtitel „Thread

of the Silk Worm“ wird in der Fußnote als „Der Faden der

Seidenraupe [A.d.Ü.]“ korrekt wiedergegeben, nur das Wortspiel Threat/Thread

bleibt unerkannt.[14] Angaben wie „Geschoepfe der

Finsternis“ in der Literaturliste sind einfach nur ärgerlich. Ein zweites Feld der Kritik bietet der mangelnde Einblick John Carters und aller anderen, die dieses Buch bearbeitet haben, in die Szene der amerikanischen Science Fiction-Fans. Parsons bewegte sich eindeutig in dieser Szene, entsprechende Begegnungen werden im Buch häufig genug erwähnt. Die (wenigen) Kommentare von Science Fiction-Autoren über Parsons hat Carter aber ignoriert.[15] Wahrscheinlich waren sie ihm einfach nicht bekannt.

Bestimmte Dinge sind falsch übersetzt,

sind in anderer Form im Deutschen üblich. So glaube ich nicht, dass der

vulkanische Gruß aus „Raumschiff Enterprise“ auf deutsch „Lebe

lang und gedeihe“ heißt – und „Dungeons & Dragons“ auf der

selben Seite wird auch nicht übersetzt.[16]

Dafür werden aber Zeitschriftentitel brav in Fußnoten übersetzt,

dabei ist es doch üblich, die im Original stehen zu lassen. So wird „Amazing

Stories“ in der Anmerkung des Übersetzers zu „Erstaunliche

Geschichten“.[17]

Danke. Viele Hinweise sind auch verschenkt, weil sie Übersetzerin und Lektor nicht erkannt haben. Mein Liebling ist folgender Satz: „John Parsons‘ FBI-Akten verweisen auf seinen Vater als Hauptmann (»Captain Marvel«) (...).“[18] Wow! Captain Marvel! Der erste amerikanische Comic-Held, der eine Synthese zwischen Magie und Superman versucht hat. Von den Fähigkeiten her eine klare Kopie der Superman-Figur, von der Begründung der Fähigkeiten her jedoch ein kleiner Junge, der sich durch die Anrufung des Zaubers Shazam (so auch der andere Name von Captain Marvel) nach einem mystischen Blitz in den Superhelden Shazam verwandelt. Und er erhält seine Fähigkeiten auf magischem Wege: S für Salomons Weisheit, H für die Stärke Herkules’, A für die Ausdauer Atlas’, Z für Zeus’ Kraft, A für Achilles’ Mut und das M für Merkurs Geschwindigkeit.[19]

Und dann der nicht-erkannte

Beanie: „Smith war ein Caltech-Student wie Malina und wurde als

Exzentriker betrachtet, da er ständig einen Tropenhelm trug, den er verändert

hatte, indem er einen kleinen Ventilator auf der Spitze anbrachte.“[20]

Hey, das ist DAS Markenzeichen von eigenartigen Science Fiction-Fans in

den USA! Der Hinweis fällt einem sofort auf, wenn man was vom Thema

versteht.[21] „The Visual Encyclopedia of

Science Fiction“ wird ohne Autoren zitiert.[22]

Der Herausgeber ist Brian Ash (London, 1977). Schön sind auch Carters üppige

Kenntnisse der phantastischen Literatur: „Bezüglich des Titels, auf

den sich Parsons von Smith taufen ließ: Belarion ist eine andere

Schreibweise (...) für »Belial« (...). Belarion wird von christlichen

Schreibern oft mit dem Tier in der Offenbarung gleichgesetzt (...). Eher

als dass er [Parsons] seinem Mentor nacheiferte, könnte freilich

Parsons diesen Beinamen aus einem Fantasyroman entnommen haben, in dem

es eine Figur mit diesem Namen gab.“[23]

Welcher Fantasyroman ist gemeint? Was macht diese Figur aus? „Helens gewählter Name,

Grimaud, ist ein französischer Name, der sich auf eine Gestalt eines

Romans von Lord Bulwer-Lytton beziehen könnte, die als ein magischer

Diener agierte. Bulwer-Lytton ist vielleicht dadurch am bekanntesten,

dass er einen Roman mit den Worten »Es war eine dunkle und stürmische

Nacht« begann.“[24]

Fairerweise sollte man Bulwer-Lyttons „Zanoni“ (1842) und „A

Strange Story“ (1861) erwähnen. Im „Lexikon der phantastischen

Literatur“ von Rein A. Zondergeld heißt es über ihn: „1859

erschien eine der berühmtesten Gespensterhaus-Erzählungen, die je

geschrieben wurden: »The Haunted and the Haunters.«“[25] Und die dritte Quelle für

Kritik sind die „magischen Kinkerlitzchen“, die Carter einstreut.

„Es scheint mehr als bloßer Zufall, dass die einzige Loge des OTO

sich in nur wenigen Meilen Entfernung von Parsons‘ Zuhause befand.“[26] Und was sagt uns das

jetzt? Die dazugehörige Fußnote „tatsächlich die einzige praktisch

arbeitende Loge des Ordens zu dieser Zeit [A.d.Ü.]“[27]

ist durch nichts belegt. Sieht aber beeindruckend aus, wenn man so etwas

mal behauptet. „Der Dolch ist eine der vier magischen Standardwaffen, die von einem Magier benutzt werden. Die anderen drei sind das Pentakel (oder die Scheibe), der Kelch und der Stab.“[28] Mit dem Tarot haben diese vier Dinge nichts zu tun, oder?

Einen Nachzügler noch: Die

Recherche. Über Raumfahrtpionier Willi Ley heißt es in der Fußnote

Carters: „Seine Bücher sind relativ leicht in Antiquariaten zu

finden. [in den USA wohlgemerkt, A. d. Ü.]“[29]

Ohne lange zu recherchieren fand ich „Start in den Weltraum“ (von

Braun/Ley) über zwanzig Mal bei www.zvab.de. Auch von seinen populärwissenschaftlichen

Titeln sind dort mindestens vier im Angebot – Recherchezeit ca. zwei

Minuten. Soviel Zeit muss man investieren, wenn man ein Buch lektorieren

will. Fazit: Ein wichtiges Buch, doch

leider an vielen Stellen schlampig bearbeitet. Hermann

Ritter, Juli 2004 Die Reaktion des Verlages ist wiedergegeben im Text "Parson zum zweiten" [1] S. 1 [2] Dankenswerterweise bin ich damit nur zwei Sprünge von Parson entfernt, was Bekanntschaften betrifft, weil ich kenne Forrest J. Ackermann. Hunderttausend andere aber auch. [3] S. 146 [4] S. 175 [5]

S. 180 [6]

S. 219 [7] S.227 [8]

S. 45 [9]

S. 77 [10]

S. 83 [11]

S 187 [12]

S. 213 [13]

S. 217 [14]

S. 222 [15] Am ausführlichsten L. Sprague de Camp in „Time and Chance“ (Hampton Falls, 1996), S. 212 f. [16]

S. XIV [17] S. 8 [18] S. 6 [19] Nur ein Verweis sei erlaubt: http://members.ozemail.com.au/~scunge/shazam/ [20] S. 18 [21] Wer mir nicht glauben mag: http://www.webdevelopersjournal.com/hubs/prophead_explanation.html [22]

S. 257 [23]

S. 185 f. [24] S. 67 [25] ebenda, S. 54 [26] S. 41 [27] ebenda [28] S. 139 [29] S. 10

|

Reaktion des Verlages siehe "Parson zum zweiten" Weitere

Teambeiträge: |

|||